| Editos (les archives)

|

|||||||||||||

Le dernier édito VIVA est visible ici Les éditos au format imprimable (PDF) sont téléchargeable ICI |

|||||||||||||

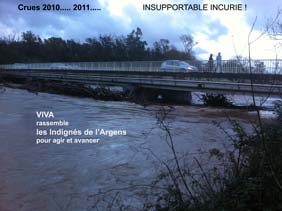

Mai 2012 : UbuntuÉdito par le Dr Louis REYMONDON, secrétaire général, à travers le prisme du bureau exécutif et des conseillers de VIVA “ Le changement, c’est maintenant ” !

Mais, décidés à entreprendre toutes ces démarches nécessaires, les administrateurs de VIVA n’aboutiront à rien si les exigences ne sont pas exprimées et portées par les sinistrés eux-mêmes. Pour dire les choses plaisamment, avec un lyrisme finalement assez pragmatique, pourquoi ne pas nous inspirer de cette leçon toute simple : Un anthropologue a proposé un jeu aux enfants d'une tribu africaine. Il a mis un panier de fruits près d'un arbre et a dit aux enfants que le premier arrivé gagnerait tous les fruits. |

|||||||||||||

Avril 2012 : Solidarité et ProgrèsEdito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon “Solidarité et Progrès”, deux valeurs républicaines plutôt moquées et déconsidérées depuis l’émergence dans la course présidentielle d’un candidat inattendu qui s’en réclame ! Les médias ont tort de penser qu’elles ne leur apporteraient pas d’audimat, ce grand arbitre des programmes… Les français, las des gesticulations politiciennes, ont de vraies attentes et elles sont englobées dans ces deux mots. Les plus lucides, qui refusent ce choix manichéen, plaident radicalement pour l’abstention ou l’insurrection civique… c’est-à-dire l’usage du bulletin de vote comme l’ultime expression pacifique qui précède le basculement dans la révolte.

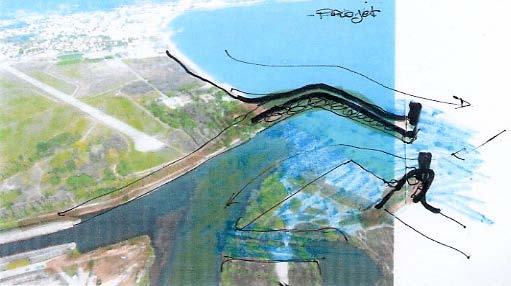

Quelle GOUVERNANCE pour concrétiser rapidement des travaux d’envergure, sur l’embouchure et les cours d’eau du bassin versant, pour garantir la protection des personnes, des biens et de l’activité économique ? Comment “mettre un tigre dans ce moteur grippé”, libérer les énergies dormantes des services de l’Etat et des Collectivités de ce petit territoire-laboratoire. ? Le problème se pose ainsi et c’est à la Haute Assemblée de l’identifier, indiquer les pistes législatives ou réglementaires pour le résoudre et proposer ses solutions au Gouvernement en l’incitant vigoureusement à rétablir sur ce terrain anarchique l’autorité de l’Etat.

Un haut fonctionnaire, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, interrogé par VIVA, explique : “notre système territorial est bien organisé pour les routes mais pas pour les crues et l'Etat est à cheval entre la persuasion, le rappel des responsabilités et la coercition”.

D’où l’idée d’un Syndicat Mixte, sous la tutelle du Conseil Général qui n’a pourtant pas compétence pour l’assumer. Et avec quel pilotage, quelle capacité à répartir les charges et lever les fonds des Collectivités locales ? Les Archives Départementales contiennent des études multiples avec des “projets chiffrés de prévention des crues du Bassin de l’Argens“ sans lendemain ! Sans doute faute de moyens et de choix politique. Un Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) serait sans doute une institution plus appropriée, mais l’un comme l’autre sont très longs à installer. Aussi, d’urgence, face au danger, les sinistrés demandent que soit rétablie l’autorité de l’Etat, qu’à titre provisoire et dérogatoire le Préfet reprenne la main, c’est-à-dire la maîtrise d’ouvrage. C’est ce qu’il fait lorsqu’il impose des PPRI anticipés pas toujours au goût des municipalités. C’est ce qu’il vient de faire, devant l’incurie locale qui laissait les embâcles obstruer les arches du pont sur l’Argens de la RN98 depuis le 16 juin 2010 – ce qui a aggravé significativement les dégâts de la crue de 2011 - : il a fini, ce 19 mars 2012, par mobiliser pour ce chantier tellement nécessaire l’Unité brignolaise de la Sécurité civile. "D’autres situations d’embâcles ont été répertoriées tout au long du fleuve“, a évoqué le représentant de l’État, mais il s’est arrêté là… Son intervention est donc possible face aux carences des municipalités mais il apprécie, avec mesure et selon les moyens financiers dont il dispose, l’usage limité d’un tel exercice de nécessité.

Pour l’urgence, l’autorité de l’Etat doit s’imposer :

Il n’y a pas d’autre moyen pour sortir de l’enlisement et des blocages administratifs qui laissent les gens et les activités humaines en péril contre toute référence à des conditions de vie normales dans des pays développés comme la France et l’Union Européenne.

Des procès ? Non pas judiciaires mais introductifs à la remise en cause d’un “système autobloquant” à gouvernance introuvable ! Non pas pour chercher des coupables mais pour identifier les courants de pensée politique ou d’influence qui ont entraîné des dérives telles que la France a perdu le cap du développement durable bien que son potentiel humain et ses richesses naturelles lui en donnent toute capacité. Son renouveau repose sur deux piliers : la solidarité et le progrès, sans oublier, comme le souligne le président de VIVA, que “ le progrès n’est un progrès que si tout le monde peut en profiter…”. Sans oublier les générations futures ! |

|||||||||||||

1er trimestre 2012 : La sous-préfète aux champs !Edito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon Patatras ! Comme on dit qu’un malheur n’arrive jamais seul, les deux nouvelles sont tombées en même temps ! En psychanalyse, Jung aurait qualifié cette troublante coïncidence de synchronicité… Quel rapport, me direz-vous, entre la confiscation du Triple A de la France par Standard and Poors, l’arbitre moderne et suprême de la Finance et du Bonheur des peuples, le distributeur souverain des bons et des mauvais points aux États et aux grands acteurs économiques, et la promotion bien méritée de Madame Corinne ORZECHOWSKI, élevée au rang de Préfet de la Mayenne et ainsi arrachée à son arrondissement de Draguignan, abonné désormais aux débordements de l’Argens et de ses affluents qui n’ont jamais cessé de tourmenter le séjour varois de notre sous-préfète ?

Oui, les sinistrés l’ont bien compris, toute la Vérité qu’ils veulent connaître et la Visibilité sur le devenir qu’on leur prépare sont sous le contrôle du V de la Volonté politique. Car c’est bien l’État, au-dessus de tout, qui est responsable de la sécurité des personnes, des biens et des territoires. Il a engagé…depuis 2003…une procédure qui repose sur une gouvernance partenariale rassemblant acteurs locaux et services de l’Etat : ces fameux PAPI (Programmes d'Actions de Prévention des Inondations). On ne cesse pas de vouloir en dynamiser la mise en œuvre et, le 17 février 2011, la Secrétaire d’État Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a officiellement présenté le cahier des charges d’un “nouveau dispositif PAPI“. On dit son application “imminente” depuis des mois… mais c’est l’Arlésienne, on attend toujours ! Pourquoi ? Consulté par VIVA, un Vice-président du Conseil Général du Var, M. Jean-Pierre SERRA, l’explique : “Les PAPI visent à réduire les conséquences des inondations sur les territoires à travers une approche globale du risque portée par un partenariat réunissant les services de l’État et les acteurs locaux, principalement les collectivités locales : communes, intercommunalités, département, région…”, bref une “usine à gaz” dont les services préfectoraux n’en restent pas moins les “ingénieurs en chef” et le Préfet une sorte de PDG ou de Général d’une “armée mexicaine d’officiers sans troupes” ! On est à la recherche de cette fameuse gouvernance introuvable en raison du désengagement de l’État au profit d’une décentralisation non aboutie : En cas de crise, les Collectivités sont particulièrement démunies de ressources financières mobilisables et de règles claires de répartition territoriale des charges et des responsabilités face aux situations impromptues. On annonçait pour le 9 janvier 2012 (18 mois après la catastrophe de 2010 !) une réunion de tous ces intervenants qualifiés autour du Préfet du Var pour un accouchement, difficile et au delà du terme, du ”Programme” tant attendu… On allait voir jaillir enfin un programme phasé et financé de vraies ”Actions de Prévention des Inondations” répondant à l’attente haletante des sinistrés. Car, au delà des pertes subies et non réparées, ils restent en situation permanente d’insécurité : Dans l’état actuel des cours d’eau, faute de mesures rapides et énergiques, une troisième crue n’est plus une crainte mais une certitude ! Patatras ! Manque d’affinités entre partenaires, conflits de pouvoirs, inexorable manie de “botter en touche” en refilant au voisin ”la patate chaude”, bref en se défilant de la part de responsabilités confiée naïvement par les électeurs à des édiles dépourvus de l’ardente obligation du service public (plus clairement : du service au public) ? Aucune déclaration de nature à apaiser les angoisses…. : Le Président du Conseil Général a écrit dans ses vœux que l’Assemblée départementale acceptait d’être le “pilote du PAPI” mais tous ces “partenaires”, dit-on, se retrouveront ultérieurement (sans doute après les élections !) pour en examiner les financements et envisager des modalités opérationnelles : Ce n’est encore, dit-on, qu’un “PAPI d’intention” comme si on voulait rappeler que le CG 83 est comme ”l’Enfer pavé de bonnes intentions” ! Qui en douterait ? Comme aucune des préconisations du Rapport des hydrologues LEFORT et KOULINSKI sur les inondations de juin 2010 n’ont encore été suivies d’effet, comme aucun traitement sérieux des cours d’eau n’est encore engagé sous forme de travaux d’envergure et que les Syndicats dédiés à ces entretiens et réparations courent sans succès après les moyens financiers, la machine est bloquée. Et, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est quasiment assuré d’une troisième crue dévastatrice aux prochaines fortes précipitations. Pire, si celles-ci venaient à ne survenir qu’au mois d’août, lorsque la migration saisonnière est à son comble et l’occupation des campings à son plein, ce ne sont plus que les biens mais de nombreuses vies humaines qui seraient au coeur du drame. Qui en porterait alors l’éternel regret ? Les sinistrés le savent et, désemparés, se sentent abandonnés de tous côtés ! L’heure des comptes viendra, hélas, et on recherchera alors les responsabilités mais aujourd’hui VIVA cultive encore – contre toute objectivité - la confiance et l’espoir…

Le risque est de voir chacun prendre des initiatives d’autodéfense puisque les systèmes chargés de les protéger ne fonctionnent pas et qu’ils restent en péril. Prenons deux exemples :

C’est dans ce désarroi que le départ de la sous-préfète survient… Certes, un bon serviteur de l’État en appelle un autre et elle sera remplacée, mais le Président de VIVA a tenu à lui exprimer “au nom du Comité et de nos adhérents”…”toutes nos félicitations pour votre promotion” et il ajoute :“les sinistrés de juin 2010 et novembre 2011 avaient trouvé en vous une personne réellement concernée par la région qui, ayant subi la violence des éléments, savait de quoi elle parlait. Nous garderons de vous le souvenir d’une femme intègre qui aura su s’investir pour faire avancer des dossiers difficiles que beaucoup préféreraient oublier. Dommage que vous n’ayez pas eu suffisamment de moyens mis à votre disposition pour nous aider à gérer une crise dont nous n’avons pas beaucoup d’espoir de sortir, du moins pour le moment, vu le peu d’intérêt de toute la classe politique pour le sujet… etc…”.

Non seulement les pouvoirs de l’Etat se sont dissous dans des transferts de compétences mal relayés et démunis mais ses propres Services s’appuient davantage sur l’investissement personnel des agents que sur une organisation opérationnelle dotée de moyens et d’autorité efficaces. Quels sont ces sujets qui interpellent les Services publics ? Certes, des questions matérielles : la réparation des pertes et les contentieux pendants avec beaucoup d’Assureurs qui, par ailleurs, résilient les contrats ou augmentent excessivement les primes (de 200 à 500 % !) et les obligations des assurés, en réduisant les garanties. Une récente réunion des adhérents de VIVA autour d’une journaliste de Canal +, qui prépare un reportage de 90 minutes sur ce thème inquiétant, a bien montré les difficultés globales et particulières de chaque situation : Une révision du Régime des CAT.NAT., respectueuse des sinistrés et non des intérêts financiers des Assureurs, devra s’accomplir dans la concertation et une volonté politique irréprochable. Mais les sujets de préoccupation sont dominés par l’insécurité permanente dans laquelle vivent les habitants, entrepreneurs, hôteliers de Plein Air… et les maraîchers, horticulteurs, viticulteurs, oléiculteurs, bref tout le monde rural de la Plaine de l’Argens. Car, si l’écoulement des eaux et l’expansion des crues ne sont pas régulés depuis l’estuaire jusqu’aux sources de l’Argens et de ses affluents, inutile, voire impossible de redémarrer une activité, de relancer l’économie locale sinistrée. Il y a aussi des ”sinistrés indirects”, les commerces dont le tourisme représente l’essentiel du chiffre d’affaire. Déjà des faillites sont déclarées, des exploitants réduisent la voilure et licencient ou s’en vont, en y laissant des plumes, sans que l’on imagine vers quelle reconversion possible. Face à ce constat, dix fois filmé par les télévisions et que les journaux commencent à publier en interrogeant les sinistrés, aucun engagement ni même projet de grands travaux n’est encore franchement sur le métier. Les rivières ne sont pas entretenues, les dégâts de 2010 ont considérablement aggravé le risque pour 2011 et ceux de 2011 font craindre le pire pour la troisième grande inondation qui ne manquera pas de survenir aux prochaines grosses intempéries. Mais les services de l’État sont vigilants : En février 2011, dans le Bureau de la sous-préfète, VIVA et l’ASDN avaient été auditionnées par deux hautes personnalités : le Préfet Cyrille SCHOTT, conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des Comptes et Maître Jean-Michel SANSOUCY, conseiller de la Représentation de la Cour en Région PACA, qui préparaient un Rapport sur le bon usage de l’argent public dans la catastrophe des 15 et 16 juin. Lorsque ce Rapport sera rendu public, on y trouvera sans doute des réponses formelles à ces allégations fortement troublantes et, si elles devaient être confirmées, les sinistrés – et l’État lui-même - en tireraient les conséquences. Ils seraient, dans cette légitime demande de clarté, fortement aidés par les Missions d’Information Parlementaires dont VIVA a demandé la création en avril 2011 au député de droite, M. Georges GINESTA et, en octobre 2011 au sénateur de gauche, M. Pierre-Yves COLLOMBAT pour enquêter sur les dysfonctionnements de la gestion de crise et surtout de l’après-crise. D’un bord politique comme de l’autre, malgré la lourdeur institutionnelle, il est naturel que le citoyen en appelle à ses représentants locaux avec quelque espoir d’être entendu à Paris ! Chacun a déploré la carence des systèmes d’alerte préfectoraux et communaux, complètement défaillants en 2010 et améliorés en 2011, mais apprécié la rapidité des réflexes de la sous-préfète pour déclencher les hélitreuillages et les secours terrestres dans un temps record. Elle a permis de sauver des vies sinon les biens.

En revanche, on est en droit d’espérer une vraie gouvernance de la post-crise et une mobilisation cohérente et concertée des partenaires publics (et pas seulement privés !) sans attendre les prochaines Assises des Risques Naturels de 2014 ! Pour l’heure, grâce à Dieu, nul ne peut dire que le V de volonté politique serait déjà supplanté par le V de voleur et VIVA reste dans l’espoir que le sous-préfet ou la sous-préfète qui succédera à Madame ORZECHOWSKI restera dans la ligne rigoureuse et aussi efficace que possible qu’elle a suivie depuis la catastrophe de 2010. Elle nous affirme que nous devons placer toute notre confiance dans le Préfet du Var, son collègue Paul MOURIER et quelques frémissements semblent en effet s’annoncer. Le Général Bernard TARDIF, adjoint au Maire de Fréjus pour la sécurité et référent désigné pour le suivi des inondations, vient de nous apporter un début de bonnes nouvelles :

Au cours de l’un des 8 Ateliers des Assises Nationales sur les Risques Naturels des 19 et 20 janvier à Bordeaux, présidées par la Ministre de l’Environnement, Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Atelier consacré à ”la clarification de la Gouvernance”, j’ai évoqué ce besoin fondamental de cohérence et la capacité d’un Conseil Général à fédérer les multiples acteurs dilués dans un processus de décentralisation qui échappe à l’autorité de l’État. Des personnalités très qualifiées m’ont répondu qu’il n’existe aucun texte législatif ou réglementaire conférant une telle capacité à un Conseil Général. La piste de travail initiée par le Préfet du Var apparaît tout à fait inédite et son aboutissement ne repose que sur un consensus loyal et responsable des Collectivités et la (bonne) volonté politique ! Revoilà l’impérieuse nécessité de notre Triple V ! Tant mieux si ce type d’orchestration, totalement innovant, s’avère efficace et rapidement opérationnel car il est inédit dans le mode national de gestion des risques naturels ! Nous sommes là au cœur des recommandations des Assises dont les rapporteurs de la restitution des Ateliers ont tous répété, chacun en ce qui le concernait, que toutes les avancées espérées relevaient du GBS ! Vous connaissez le GBS ? Faut-il que le mythe gaullien du “génie administratif français” se soit évanoui à tel point, sous l’effet du management par le manque, qu’on en vienne à invoquer un tel totalitarisme de la pensée qui viendrait imposer des évidences arbitraires et supplanter un dialogue social fécond et responsable !

Tout cela est “dans les cartons” et, selon les conclusions d’Eric ORSENNA aux Assises Nationales des Risques Naturels des 19 et20 janvier à Bordeaux : Quand on a le savoir des connaissances (études, expertises, projets…), il reste à croire (et donc à faire) ce qu’on sait.

Chez nous aussi ! Depuis les inondations tragiques de 2010, Madame la sous-préfète n’a pas ménagé sa peine. Elle a acquis sans doute une connaissance du terrain tout à fait précieuse et on doit espérer qu’elle pourra transmettre sa vision éclairée à son successeur. En effet, toute l’économie locale repose sur deux piliers : les équipements touristiques et les exploitations en milieu rural.

Là-bas, le pire est l’insolence impudique des “pompes à fric“, la dilution des responsabilités, l’absence de civisme et l’autisme des élus, prompts à s’accuser mutuellement ou à mettre en cause la démission de l’Etat. Je croirais plutôt à sa lente dépossession de toute capacité de gouvernance. C’est la grande lessive en famille, sordide, irresponsable, de plus en plus sale, que notre sous-préfète, qui sait se battre contre les impossibles, devra accomplir dès son arrivée dans ce cauchemar des écologistes et de ses nouveaux administrés .

Pour elle, pour nous, souhaitons lui, loin de Gassin, de Châteaudouble, de la Chapelle de Combles ou du village de Bargème qui resteront ses nostalgies varoises, de penser encore, devant le désastre de Grez-en-Bouère, le village empoisonné, au combat qu’elle a mené sans pouvoir le gagner aux côtés des dracénois et des sinistrés toujours en péril dans la Basse Vallée de l’Argens.

L'humour est la politesse du désespoir (Boris Vian, l'Écume des jours) DERNIERE MINUTELe Président du Sénat, sur demande du Groupe parlementaire du sénateur Pierre-Yves COLLOMBAT (Var), vient de répondre à la requête de VIVA par la création, le 22 février 2012, d’une MISSION d’INFORMATION COMMUNE SENATORIALE sur les causes et conséquences des inondations dans le Sud-Est de la France, présidée par le sénateur Louis NEGRE (Alpes Maritimes). Voir plus de détails sur le site www.viva2010.org. Tous les espoirs des sinistrés en détresse de la Basse Vallée de l’Argens, après les inondations cataclysmiques de 2010 et 2011, reposent sur l’efficacité rapide de cette Mission pour provoquer les mesures de protection urgente des personnes et des biens menacés, faute de travaux sur les rivières, par le risque pesant d’une troisième crue de l’Argens aux prochaines fortes intempéries. Si ces préconisations n’aboutissent pas rapidement aux solutions qui s’imposent, les sinistrés n’auront plus qu’à inviter poétiquement leur ancienne sous-préfète à venir avec eux aux Jardins du Luxembourg “voir tomber les feuilles mortes sur les blanches épaules des statues de pierre” ! (Anatole France). |

|||||||||||||

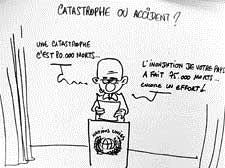

Octobre et Novembre 2011 : Seconde ou Deuxième ?Edito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon Notre éditorial d’octobre était formulé, daté, prêt à mettre en ligne… ! Juste un peu de retard car le webmestre de VIVA, qui actualise le site avec constance et régularité, avait eu l’idée lumineuse de satisfaire son humeur voyageuse en visitant … les sublimes paysages de la Thaïlande : triste leçon de choses et de relativité en assistant, démuni, aux effroyables ravages des eaux submergeant jusqu’au cœur de Bangkok et à la détresse des populations fuyant ces immenses inondations ! Des gens qui, cependant, conservaient un ineffaçable sourire et l’énergie du désespoir. Pour nous, l’édito parlait de “reprise”, de “saison réussie”, de récoltes maraîchères et de serres refleuries. C’était une page tournée, l’optimisme retrouvé, tout en sentant encore subsister de lourdes séquelles et planer beaucoup d’inquiétudes et d’incertitudes :

La question se posait alors, cyniquement : A quand la prochaine ? L’animateur de télévision, Julien LEPERS, présentant son dernier livre sur « les fautes de français », jouait sur les subtilités de notre langue : Doit-on dire “la seconde“ ou “la deuxième” guerre mondiale ? La réponse est qu’on dit “seconde” lorsqu’on a de bonnes raisons d’espérer que ce fût “la dernière”… mais on dira, hélas, ”la deuxième” quand tout porte à croire que la suivante se prépare ! Ainsi, fin octobre, on redoutait une “deuxième crue de l’Argens“ sachant qu’une troisième resterait menaçante faute de mesures sérieuses de protection … Cette menace est la pire angoisse des sinistrés, qui passent des nuits blanches à chaque annonce de pluie, car un sentiment révoltant d’abandon, d’indifférence et d’oubli soulève ces laissés pour compte : ”indignés de l’Argens” ! L’Edito d’octobre était intitulé : Le Hasard et la Nécessité ! Que peut l’Homme en effet contre les forces déchaînées de la Nature ?

Mais soudain… tout ce débat semble dépassé ! Les 5 et 6 novembre 2011 changent toute la donne et le ton de cet Editorial d’octobre : Moins de 18 mois après celle des 15 et 16 juin 2010, la CATASTROPHE vient de se répéter ! Pour l’anticipation et l’alerte, des progrès appréciables ont été faits, en Préfecture et dans la plupart des communes, depuis la surprise de la dernière fois. Les prévisions de Météo France et les stations de “vigicrues” rétablies sur les cours d’eau ont permis de pressentir les fortes pluies attendues et de lancer des avis de prudence aux populations plusieurs heures à l’avance : Sécurité des personnes, cellules de crise, mise en place des services de secours et temps suffisant donné aux particuliers et aux acteurs économiques pour mettre un peu de leur matériel à l’abri, tenter de réduire la matérialité des dégâts. Cette fois, le phénomène climatique était très différent, étendu de l’Atlantique à toute la Méditerranée jusqu’ à la Corse et en Italie, sur plusieurs départements, en particulier tout le Var et les Alpes Maritimes : on suivait les épisodes pluvio-orageux, interrompus d’éclaircies pour reprendre de plus belle, averses “tropicales”, intenses et courtes, provoquant des ruissellements incontrôlables avant de venir gonfler le lit des rivières (y compris le canal du Reyran), d’amener les fleuves côtiers à déborder d’autant plus que leur écoulement devait lutter contre le courant contraire de la submersion marine due à une surcote et au vent d’Est dominant. Mais les rivières restaient encombrées d’embâcles depuis la crue de 2010 et l’eau s’écoulait encore plus mal car aucun des travaux prioritaires préconisés par le Rapport d’experts n’a encore été mis en oeuvre : les territoires inondés ont dessiné une nouvelle carte d’aléa où, cette fois, les zones rouge se sont inscrites sans discussion ! La montée des eaux a été plus lente et progressive, moins violente et un peu moins haute. L’effet de vague, qui avait dévasté l’année dernière la Basse Vallée de l’Argens, a été cette fois-ci épargné mais l’eau boueuse et froide s’infiltrait avec l’inexorable rappel du déjà vu, déjà enduré ! Entre le Muy, Roquebrune, le Puget et Fréjus, plus question de crue exceptionnelle ! On a revécu l’horrible épreuve d’un œil averti, à la fois avec résignation et colère.

VIVA - dont l’objectif est d’animer une action collective en soutien à celle des Pouvoirs Publics - est affrontée à un constat unanime : L’apparent immobilisme de ces derniers est préjudiciable aux sinistrés et les laisse dans un péril constant qui touche leur sécurité, leurs biens, tous les secteurs de l’activité économique et de l’emploi (y compris beaucoup de commerces locaux, sinistrés collatéraux). Face à ce constat désolant et menaçant, le rôle de VIVA est de recueillir les doléances de ses adhérents et d’y chercher des réponses. Le Bureau invite nécessairement chacun à contribuer à définir la nature des dysfonctionnements reprochés et à progresser vers des solutions en posant les bonnes questions, aux bons niveaux de décision et dans les limites de la Loi. Pour avancer, mobiliser les ressources administratives et financières et obtenir des résultats, il faut acquérir une connaissance honnête du dossier, une juste mesure des “possibles“ et des “impossibles“, une vision globale et partagée de l’avenir. C’est faire de la politique, au noble sens du terme, à l’exclusion de tout calcul politicien électoraliste ! Face au malheur des sinistrés et aux menaces économiques et sociales, une union désintéressée et sans passion est bien, à tous niveaux, le moins qu’on puisse faire ! VIVA ajuste le tir et met en place, selon l’attente de ses adhérents, des Groupes de Réflexion-Action (GRA) par secteurs et par types d’activités :

Mais il ne faut pas se tromper de cible si l’on veut mettre dans le Mille ! Une association amie, sur la Nartuby, qui a éprouvé plusieurs deuils dans la catastrophe de 2010, a déjà confié à un grand cabinet d’avocats parisiens des plaintes en recherche de fautes… Dans la Basse Vallée de l’Argens, les recours en Justice ne sont pas la voie choisie par VIVA pour faire droit aux sinistrés : Avec les Pouvoirs Publics, une mobilisation collective est nécessaire

Au sujet du nerf de la guerre, ces fameux financements introuvables, il faut soutenir, sans contestation possible en raison de cette rapide répétition, que l’événement de juin 2010 et la récidive de novembre 2011 ont un caractère national. Le contribuable local n’est pas à taxer plus que d’autres. A ce titre, l’Etat et aussi l’Europe dont il est membre, doivent ensemble supporter la plus grosse part de la charge financière inscrite dans les PAPI (80% et non 40% comme il est avancé). Il appartient à la Représentation Nationale (Assemblée et/ou Sénat) d’enquêter sur tous les aspects de la situation, avant, pendant et après l’événement, d’établir une évaluation de la part du budget national et de la répartition des charges qui reviendront aux collectivités. La Mission parlementaire portera cette exigence au niveau de l’Etat et de son Gouvernement. Aussi, VIVA réitère une double requête :

«Je m'élève contre ceux qui prétendent que le système actuel est sans alternative, les fatalistes, les soumis heureux et ceux qui ont la tête vissée sur une girouette à l'affût de la gloriole qui passe.... » (Danielle Mitterrand, 2007) |

|||||||||||||

Septembre 2011 : Double peine !Edito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon L’Assemblée annuelle de l’Union Nationale des Associations de Lutte Contre les Inondations (UNALCI), qui se tiendra le 15 octobre prochain à Paris, évoque dans son programme un curieux constat : Lorsque - au vu de nouveaux PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) imposés par l’Etat - des sinistrés sont confrontés aux mesures restrictives résultant du classement administratif des quartiers qu’ils habitent en “zone rouge”, ils vont de stupéfaction en consternation ! Les communes appliquent en conséquence de nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui se résument pour eux à “tout est pratiquement interdit”… C’est dire que leur bien sinistré est “figé en l’état“, qu’ils ne continuent à l’occuper qu’à leurs risques et périls, ne sauraient le modifier, l’agrandir ou l’améliorer, qu’ils ne peuvent le céder sans une perte de valeur conséquente, continuer à l’assurer sans révision des primes à la hausse, bref que l’épreuve et les dangers mortels qu’ils ont vécu au moment de la catastrophe n’étaient qu’un avant goût de ce que l’avenir leur promet ! Un exemple : un horticulteur a ses serres dévastées en zone rouge. L’exploitation devrait raisonnablement s’implanter ailleurs. En l’occurrence, si un autre site est disponible, la SAFER offrira de racheter sa propriété inondée à moitié prix (3€ au M2, m’a-t-on dit)…à condition qu’il prenne à sa charge la destruction de ses serres pour faire place nette ! Quel autre choix ? Comme tous les bons principes, celui-ci ne vaut que par les usages intelligents, honnêtes et responsables qu’on en fait mais ce sont là des exercices bien subjectifs dont l’Administration ne saurait, en général, s’embarrasser ! Puisqu’on vous dit que c’est pour votre bien, votre sécurité, votre droit à la protection de l’Etat, n’insistez pas : circulez, y a rien à changer au fait que vous vous êtes installés dans une zone dangereuse et que vous auriez dû vous en méfier, prévoir le malheur qui, une nuit de juin, allait vous tomber dessus, heureux que vous êtes d’être encore vivant pour en parler ! Et l’UNALCI rapporte de son expérience, ici ou là, “la résurgence régulière de la notion de responsabilisation des inondés par des pénalités financières : augmentation des primes d’assurance en zone à risque, des franchises, etc … C’est une opinion malheureusement répandue que les victimes d’inondations sont en partie responsables de leur sort, voire coupables quelque part de se trouver là. On va même jusqu’à prétendre qu’elles pourraient chercher à tirer profit du système d’indemnisation actuel”. Cette invraisemblable et choquante tentative de culpabilisation des sinistrés, lorsqu’ils se révoltent de souffrir la double peine, est profondément simpliste et injuste : “que faites-vous là ? A-t-on idée de venir habiter ou d’implanter son entreprise, ses cultures ou son commerce au voisinage d’une rivière ou d’un fleuve dont le cours est si mal entretenu – chacun le sait ! – et dont les humeurs sont si capricieuses que ce qui vous arrive n’est pas volé” ! Il paraît que de tels propos ne sont pas exceptionnels même si la crue, elle, est exceptionnelle… On croit rêver ! Exagération ? Ceux qui paisiblement, depuis des années, aimaient “vivre installés au Val d’Argens“ les ont déjà entendus… de la propre bouche de leur Maire, le maire de Fréjus, s’indignant devant la caméra d’Envoyé Spécial : “Il ne faut pas aller s’installer dans les zones inondables, savoir qu’on encourt des risques majeurs et forts et puis après… j’allais dire, comme Ponce Pilate…, s’en laver les mains et puis dire, on ne m’avait pas prévenu”… Pour l’heure, l’écho de ce grave dysfonctionnement des procédures d’alerte et de mise en sécurité des populations exposées – déjà relevé en Vendée lors de la tempête Xynthia – est remonté jusqu’à l’Elysée. A l’occasion du Congrès du Corps des Sapeurs-Pompiers à la Rochelle, le Président de la République s’en est ému et a même avancé une idée lumineuse, l’alerte par SMS. Dans son édition du dimanche 25 septembre 2011, le journal Ouest-France la rapporte ainsi : “Évoquant les troubles climatiques de plus en plus fréquents et virulents, comme la tempête Xynthia, le Président Nicolas Sarkozy a annoncé sa volonté de moderniser en trois ans le réseau national d'alerte… “Je souhaite que l'on passe du Moyen Âge des alertes par haut-parleur à la modernité, avec des messages diffusés à la télévision, à la radio, mais surtout sur les téléphones portables… messages d'urgence, ce qui évitera aux pompiers des missions dangereuses dues essentiellement à la non-information de la population” … C’est vrai mais permettez, Monsieur le Président, avant même que la Nartuby ne déborde au Muy, le 15 juin 2010, et que la vague dévastatrice n’arrive le 16 dans la plaine de l’Argens, les usagers n’avaient plus d’électricité, plus de téléphone, plus de télévision et…. plus de relais de téléphonie mobile, qui furent rapidement soit saturés, soit inondés, soit plus simplement privés d’électricité ! Il va falloir “revoir la copie du discours”, avancer dans la direction responsable et sensée que vous indiquez, mais avec une analyse réaliste et exacte du cafouillage que vous savez, afin de prescrire des mesures concrètes, simples et sûres, comme autrefois. Le coût humain et financier de la catastrophe aurait aussi été bien moindre si l’entretien des cours d’eau avait été fait régulièrement, si des études hydrauliques suivies avaient permis de repérer et de traiter les anomalies entravant le libre écoulement des eaux, si les fonds nécessaires avaient été accordés. Mais il a manqué les règles et les moyens d’une bonne gouvernance. Quels sont alors les décideurs en charge de porter remède à tout ce qui n’a pas permis d’anticiper l’ampleur des inondations et de mieux en protéger les populations exposées ? C’est évidemment l’Etat qui mène le jeu, impose des contraintes, dispose des moyens d’action. Pour que les mesures prises avec toute son expérience technocratique soient vraiment appropriées, l’Etat a besoin de concertation avec les Collectivités locales, dans une optique large, embrassant tout le bassin versant des rivières en crue. C’est notre système de “démocratie représentative” où les élus locaux se voient en charge des intérêts des citoyens et de l’économie locale formant un tout, affranchi de toutes querelles politiciennes déplacées. Au sommet de la pyramide représentative se trouve le Parlement et les citoyens sont fondés à demander enquêtes et préconisations à leurs députés et leurs sénateurs. Mais il ne faut pas écarter l’idée, assez floue mais très moderne, de participation citoyenne à l’élaboration des meilleures règles du “vivre ensemble“ et d’une vraie culture de l’intérêt général. Certes, il existe des procédures d’information et d’enquêtes publiques mais, au delà de ces bonnes pratiques, d’autres émergent mondialement et s’élaborent pour répondre aux défis de proximité, aux aspirations à une efficace “démocratie participative“. Dans notre Région, ces nouvelles formes de gestion locale et de vie civique sont expérimentées par la ville d’Aubagne qui va les confronter avec les points de vue d’invités venus de tous les continents : ce Forum, du 8 au 15 octobre, ouvrira des voies en se gardant d’un dangereux écueil : l’effet pervers qui ferait de la “participation“ le véhicule de la déresponsabilisation institutionnelle et de la réduction du rôle de l’Etat social. Exigeons le débat public et la transparence mais restons attachés au ciment républicain que forment les Administrations et les Services en charge des missions régaliennes de l’Etat, de son devoir de veiller à la cohésion sociale et au traitement équitable de tous les citoyens, dans la solidarité. En tout état de cause, lorsqu’un malheur brutal et injuste frappe une partie de la Collectivité nationale, les mesures de précaution et de protection nécessairement prescrites dans le futur ne sauraient infliger à quiconque la double peine. Pour tous les sinistrés des inondations de la Dracénie et de la Basse Vallée de l’Argens de 2010, rallions-nous à l’esprit de la chanson de Jérémy en mémoire des victimes :

|

|||||||||||||

Août 2011 : Lien social et règlement pacifique des conflitsEdito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon Devant l’accumulation de catastrophes naturelles à travers le monde comment ne pas étudier attentivement le devenir des populations éprouvées ? Dans ce cadre, l’Université d’Oxford a confié à une élève ingénieur varoise, de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE de Lyon), un sujet de Mémoire de fin d’études sur le thème “Résilience des communautés face aux impacts des inondations sur la santé et le bien-être”. Vaste sujet qu’elle devra appuyer évidemment sur des études de cas, en interrogeant un maximum d’acteurs représentatifs de l’événement brutal et traumatisant qu’ont été les inondations meurtrières et dévastatrices des 15 et 16 juin 2010 dans l’Est du Var. En attendant le résultat de son analyse très scientifique, particulièrement fondée sur les connaissances de l’Ecole Française en sciences sociales, VIVA a été tout naturellement consultée pour fournir des contacts parmi la grande diversité de ses membres et des éléments de réflexion sur le vécu des sinistrés appartenant à son secteur géographique et humain de la Basse Vallée de l’Argens. Cet Editorial va développer quelques éléments d’observation empiriques pour alimenter la réflexion. Que signifie d’abord ce mot RESILIENCE, emprunté au vocabulaire de la métallurgie ? Il s’agit alors de l’aptitude d’un matériau à reprendre sa structure après un choc. C’est la Fable le Chêne et le Roseau, “je plie mais ne rompt pas”. C’est tout simplement la capacité d’un individu, d’une famille ou d’une collectivité à rebondir après avoir enduré une situation de risque, un choc traumatique, une exceptionnelle adversité. ... Résilier un engagement signifie aussi ne plus être prisonnier d’un passé, se dégager. La résilience n’a rien à voir avec une prétendue invulnérabilité ou une force morale supérieure de certains mais avec la capacité de reprendre une vie humaine malgré la blessure, sans se fixer sur cette blessure. Boris CYRULNIK, enseignant en sciences humaines à la Faculté de Toulon, qui a beaucoup développé ce concept, explique bien qu’il ne s’agit pas de “ressauter” à la même place, comme si rien ne s’était passé, mais de rebâtir sur de nouvelles bases pour continuer d’avancer... Bref, tourner la page mais ne rien oublier – car personne ne peut oublier. D’ailleurs, le souvenir de l’épreuve ne fait en rien obstacle à la résilience. KIPLING a bien exprimé que seule compte la capacité de reconstruire sur les décombres d’une vie brisée. Il faut un ressort moral, ne pas se laisser abattre : “Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie et, sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir…tu seras un Homme, mon fils“. Mais comment se fait-il qu’un même événement soit vécu par l’un comme le choc de sa vie et par l’autre comme une simple péripétie ? Sans doute que ceux qui n’ont pas eu à forger cette qualité dans l’enfance parviennent mal à surmonter les difficultés ultérieures de la vie. Mais chaque cas individuel ou collectif est fait de plusieurs facteurs. La question est ici de comprendre comment et dans quelle mesure le bien-être et la santé ont été perturbés par cet événement et à quelles conditions les sinistrés sont-ils en train d’accéder à un degré satisfaisant de résilience ? Le BIEN-ÊTRE ? Un mot à la mode et chargé de tous les défauts de la société de consommation qui engloutitavec voracité les valeurs simples de la vie et de la destinée. Pour exprimer sa nécessité sans le confondre avec l’usage superflu des multiples pratiques et produits du marketing publicitaire, mieux vaut dire “être bien”, tout simplement “bien dans sa peau” ! Et cet état d’harmonie avec soi-même, absolument nécessaire au déroulement d’une vie réussie, où chacun trouve sa juste place au cœur de la société, obéit en effet à plusieurs conditions. Nous y reviendrons. Mais la SANTE ? Pour le corps comme pour l’esprit, c’est la pleine possession des facultés physiques et mentales et, s’il existe un handicap, la capacité à le surmonter, s’il existe une maladie connue et évolutive, le sentiment de bénéficier des meilleurs soins possibles et des palliatifs aux situations les plus douloureuses. Mais là où les choses deviennent plus difficiles, c’est lorsqu’il s’agit de la santé d’êtres chers dont on ressent la souffrance sans vraiment pouvoir la partager et encore moins la dominer. A plus forte raison, un frein quasi insurmontable de la résilience face aux catastrophes naturelles est la perte irrémédiable d’un proche, d’un parent, d’un enfant, d’un ami ou d’un voisin. Dans de telles situations, la personne sinistrée est légitiment fondée à se demander si tout ce qui était humainement possible a bien été mis en œuvre pour la protéger, elle et sa famille. S’agit-il d’un imparable coup du sort ou des conséquences de négligences coupables, de fautes caractérisées, d’un préjudice irréparable et difficilement pardonnable ? En effet, dans nos sociétés culturellement et technologiquement avancées, l’Etat est en charge de la protection des personnes et des biens. De manière plus large, cette responsabilité est partagée, par délégation, avec d’autres niveaux de la puissance publique, les collectivités territoriales et locales, les organismes et services techniques à disposition des élus, au bénéfice des populations. Il n’en reste pas moins que c’est l’Etat qui gouverne la bonne marche de l’ensemble des moyens de protection sociale et en couvre les dysfonctionnements. Si des pertes de vies humaines et d’importantes dévastations sont à déplorer à la suite d’un événement climatique insurmontable, il faut faire toute la clarté sur les circonstances de la catastrophe. La garantie de la sécurité humaine et matérielle demande, pour le moins en vue de l’avenir, une nouvelle approche, une meilleure compréhension des variables sociales, politiques, économiques et environnementales qui ont déterminé l’ampleur de son impact sur les habitants sinistrés. Ce n’est pas dans l’urgence que l’on peut anticiper la façon dont chacun va réagir. Il y a la peur, l’épreuve physique, l’angoisse du dénouement pour soi et pour l’entourage mais aussi pour les siens plus éloignés et dont on est coupé, dont on ne sait rien si ce n’est qu’ils courent un grand danger. Le courage, la force et la solidarité, l’approche des secours que l’on espère et que l’on perçoit, le rétablissement progressif des moyens d’action et de communication sont autant de masques qui dissimulent provisoirement les profondes défaillances secondaires et durables. C’est, au contraire, dans la longue phase de post-crise que s’apprécient les troubles profonds qui marquent les victimes des communautés sinistrées et les obstacles dressés sur le chemin de leur rétablissement. Leur commune exigence est de comprendre ce qui leur est arrivé et d’apprécier les données nouvelles de leur situation. Quels périls encourus et quels risques encore potentiels ? Quelles conséquences sur leur avenir individuel et collectif et quelle ampleur des pertes irréparables dont ils devront faire le deuil ? S’il s’agit du deuil d’êtres chers ou d’une invalidité personnelle, la question des responsabilités reste prégnante et on peut comprendre qu’à l’extrême la recherche de la vérité aille jusqu’aux tribunaux. Il y a aussi des pertes qui ne trouvent jamais réparation et peuvent peser longtemps, ce sont celles qui sont plus lourdes par leur valeur immatérielle que par le prix estimable du bien définitivement perdu (photos, souvenirs de famille ou même contenu du disque dur d’un ordinateur avec de précieuses données littéralement lessivées !). Impossible de revenir en arrière. Il faut s’y résigner. Si l’on considère les pertes matérielles, il est difficile d’apprécier comment s’en remettre. Les assurances, les indemnités et secours divers sont toujours très en dessous de la réalité concrète. Curieusement, les personnes les plus démunies sont souvent celles qui s’en remettent le plus vite et complètement : lorsqu’on n’a rien, à peine un toit sur la tête et l’élémentaire pour subsister, il suffit de pas grand’chose pour émerger. Le souci ne reste alors que le souci commun à tous : pourvu qu’une telle catastrophe ne se reproduise pas ! Les directeurs d’entreprises, d’exploitations agricoles ou d’établissements touristiques ont des difficultés d’un autre ordre et à une toute autre échelle mais, pour eux aussi, le souci dominant est la prévention de la récidive : une fois mais pas deux ! L’autre question associée est celle du réinvestissement ou non sur le site sinistré. Rebondir mais à condition d’avoir une visibilité sur les conditions de réinstallation, d’aides et de permis. Pour que ce secteur professionnel se redresse, il faut un maximum d’informations sur les perspectives d’avenir et un minimum de garanties de sécurité sur les sites d’exploitations. Quant aux indemnisations, elles sont évidemment le nerf de la guerre et le combat de chacun pour les obtenir est un parcours du combattant épuisant et pas toujours récompensé. S’il y a des pertes irréparables, il y aussi des pertes qui seraient financièrement réparables mais ne le seront jamais faute de dispositions justes et mesurées. Dans ces conditions, la résilience n’est pas évidente et les conditions de vie qui succèdent à ce genre de catastrophes restent souvent dégradées. C’est un constat regrettable, alors que l’objectif serait au contraire de tirer les leçons de l’expérience pour réduire la vulnérabilité humaine, améliorer la qualité de la vie, résorber les poches de pauvreté et les difficultés préexistantes dans certains secteurs déjà économiquement sinistrés, dynamiser le commerce et la production par des pratiques rajeunies et modernisées. L’idéal serait, lorsqu’une catastrophe imprévue survient, que toutes les énergies territoriales y puisent la volonté politique de s’emparer de tous les facteurs qui empêchent le développement vers une communauté stable et sûre et proposent une stratégie, des moyens et un horizon mobilisateurs. Ce que réclament les populations – et les élus devraient comprendre que c’est l’attente de leurs électeurs – c’est d’acquérir la certitude que tout ce qui était humainement possible pour les protéger de ces inondations imprévues a été réalisé, tant dans le domaine de la prévention que dans les mesures d’urgence improvisées. S’ils sont convaincus de cela, ils n’ont de ressentiment contre personne et sont prêts à envisager positivement l’avenir. Mais s’ils conservent un doute, leur rétablissement ne sera possible qu’à l’issue d’enquêtes convaincantes, soit pour identifier les manquements et les infractions aux obligations des pouvoirs publics, soit pour préconiser de nouvelles mesures de prudence et de protection dont la nécessité n’était pas apparue jusqu’ici. Ces enquêtes ne peuvent venir de l’Etat – qui ne saurait agir comme juge et parti – mais elles sont dues aux citoyens par les élus du Parlement qui représentent les intérêts de la Nation devant le Gouvernement. Dans la phase critique de l’urgence, on voit qu’une solidarité s’établit très naturellement entre les sinistrés eux-mêmes, leur voisinage préservé mais proche, les autorités publiques des territoires concernés. Tout le monde se porte spontanément et avec ardeur vers les gens en péril et vers les lieux les plus endommagés pour offrir secours et assistance. Cette dynamique ne s’épuise peu à peu que si le lien social se distend sous l’effet des particularismes, des conflits d’intérêt, des suspicions qui s’installent insidieusement dans les esprits : On ne nous dit pas tout ! Il y a des profiteurs et des laissés pour compte. Sous l’effet de la lassitude, il y a plus d’apparence que de réelle et sincère solidarité. Si, au contraire, le lien subsiste entre les gens avec confiance dans les pouvoirs publics, un élan collectif de redressement s’établit et une résilience de masse permet d’avancer ensemble vers un avenir meilleur. Dans les mois qui suivent l’événement, la volonté de tourner la page et de rebondir est quasi-unanime. Les victimes des inondations de juin 2010 dans la Basse Vallée de l’Argens l’ont bien montré puisque pratiquement tous se sont accrochés à leurs bien dévastés en nettoyant, réparant, rénovant, protégeant leur lieu de vie et d’activités et que ceux qui ont choisi de déguerpir sont l’exception et l’ont fait pour des raisons d’ordre personnel particulier. Ces sinistrés l’ont bien exprimé en se regroupant pour avancer dans l’association VIVA qui signifie “vivre installés au val d’Argens” : j’y suis, j’y reste ! Tous les signes d’une marche vers une résilience collective sont dans ce comportement général des sinistrés. Mais on observe bien des inflexions dans cette courbe ascendante amorcée au lendemain de la catastrophe. Pour que cette marche se poursuive, il apparaît que trois conditions sont déterminantes :

Sans oublier les deuils et les malheurs irréparables, les terribles inondations de l’Est du Var en 2010 devraient pouvoir être vécues comme l’occasion unique de faire mieux qu’avant, dans l’intérêt de tous. C’est possible, en sortant chacun de son isolement et en soutenant un effort solidaire et dirigé vers un avenir attractif et porteur d’espoir. VIVA et les associations sœurs y contribuent.

|

|||||||||||||

>Juin 2011 : AG de VIVA un an après !Edito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon L’Assemblée Générale de VIVA, qui s’est tenue en plein air le 16 juin 2011, de 18h00 à 21h00, à la Base ULM de Fréjus, au cœur des territoires inondés de la Basse Vallée de l’Argens (BVA), a bien atteint son but mais pas encore ses objectifs. SON BUT :

SES OBJECTIFS :

Dans cet esprit de responsabilité et de partage entre tous,

|

|||||||||||||

Mai 2011 : Lien social et mutualité…Edito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon Les catastrophes naturelles se succèdent : avant-hier Xynthia, le Var et d’autres communes de France et de Navarre, hier l’Australie, le Japon, l’Alabama … c’était déjà hier car aujourd’hui c’est le Missouri, ses centaines de morts par la tempête et les inondations ! D’autres sont moins “naturelles”… dues à l’incorrigible penchant des gouvernants à s’entendre sur le dos des peuples et à fabriquer des tyrans avec lesquels régler des conflits d’intérêt par la guerre. Alors l’usage des armes et des engins de mort est applaudi au mépris des “dommages collatéraux“ : chez nous c’est argent du contribuable…chez les autres ce sont hélas des victimes civiles, achevées par les embargos économiques (du type “pétrole contre nourriture). On renvoie au Moyen-Âge des pays en ruines… Sitôt après, les entreprises “humanitaires” proposeront de reconstruire. Pour le dynamisme des marchés, c’est “gagnant-gagnant” ! Qui des deux est-il le plus dangereux ? La Nature sauvage ou l’Homme dit civilisé ? Il serait intéressant mais vain de savoir auquel de ces deux-là les humains de notre planète ont payé cette année le plus lourd tribut ? Avantages comparatifs, diraient les économistes ? Valait-il mieux cette année se trouver quelque part dans un cataclysme ou sous les bombardements aériens de la “Communauté internationale” qui se poursuivent ? Ce serait tellement simple si les hommes étaient plus soucieux de “l’avantage d’autrui” et, commençant par la France, si notre diplomatie était plus performante que les marchands d’armes et la volonté de paix universelle plus forte que les convoitises financières de matières premières ! Mais quand c’est la Nature qui se déchaîne et prend par surprise les hommes désarmés contre une telle violence? Il n’y a que deux mots : Prévention et RéparationBien entendu, tout est question d’échelle et de proportion. Le grand malheur survenu aux varois en 2010 n’est pas comparable à l’ampleur d’autres désastres récents ni au chiffre de 350 morts du dernier ouragan au Missouri mais les mêmes ressorts sont tendus pour faire face à l’adversité :

Les dénominations expriment déjà des problématiques différentes : En Dracénie, il y a eu beaucoup de victimes, noyées, accidentées ou disparues, beaucoup de pertes foncières et de destructions d’habitat. Les questions de réparation sont dominantes. Sur l’Argens, moins de victimes mais des pertes considérables qui ont cassé l’activité économique, agricole et touristique. Aux mêmes questions s’ajoutent ici l’impérieuse nécessité de tourner la page et de développer sur le long terme les conditions optimales de mise en valeur de ce site exceptionnel. Pour les mesures de prévention, les trois associations ont les mêmes doléances et les mêmes objectifs. En effet, le rapport d’expert hydraulicien, dit rapport LEFORT-KOULINSKI, l’a bien prouvé : la plaine de l’Argens aurait certes été inondée, mais pas avec une telle violence et cette ampleur jamais vue, si l’apport inhabituel de la Nartuby n’avait pas débordé jusqu’au Muy et fait monter brutalement le niveau de l’Argens à son confluent. La “coupable”, c’est la Nartuby ! Tous les efforts doivent d’abord être portés en amont, à la fois sur la mise en œuvre des prescriptions non respectées du “contrat de rivière“ de 2007 et sur la mise en cause des travaux d’urbanisme inconsidérés qui ont contraint la Nartuby à traverser des entonnoirs ou des goulets d’étranglement qui modifient son cours et son débit en cas de crue. Pour les mesures d’alerte et les plans de sauvegarde, il faut impérativement que l’Etat explique pourquoi toute la catastrophe s’est déroulée en “alerte orange“ et particulièrement pourquoi les habitants de la plaine de l’Argens n’ont pas été prévenus de ce qui se passait de nombreuses heures plus tôt en Dracénie. Que les dysfonctionnements des systèmes d’alerte et d’évacuation soient décrits et analysés et que remèdes leur soient portés. En effet, de très graves accusations circulent au sujet des défaillances de Météo-France qui seraient dues à une réduction drastique de ses moyens dans le Var en relation avec la RGPP (réforme générale des politiques publiques). Ces suspicions ne peuvent rester sans réponse. Pour la question des réparations, il existe un principe de droit qui prescrit que “tout tort causé à autrui doit être réparé”. La question est de savoir à qui incombe l’obligation d’estimer les dommages et de les réparer. Bien entendu, en première ligne, ce sont les assurances et de nombreux dysfonctionnements sont déjà relevés qui conduisent à des contentieux. Mais pour la part non assurable ou non remboursée, l’Etat est conscient qu’il doit mobiliser des ressources exceptionnelles relevant du principe de solidarité nationale. Les trois associations (qui sont d’ailleurs fédérées dans l’Union Nationale de Lutte contre les Inondations – UNALCI) ont, dès leurs créations, établi entre elles des liens de coopération. Plusieurs réunions de travail les a rassemblées dans le bureau de la Sous-préfète et une rencontre de coordination est prochainement prévue entre elles pour accorder leurs lignes de conduite et leurs doléances :

Sans oublier l’épreuve passée, |

|||||||||||||

Avril 2011 : Des chiffres et des lettres…Edito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon Des lettres ? VIVA en a adressées à tous les niveaux du pouvoir, local, régional, administratif et même gouvernemental, aux organismes professionnels et syndicaux, aux fondations et clubs services à but humanitaire… Face à une catastrophe comme les inondations du Var en juin 2010, un “millefeuille” d’intervenants se trouve mobilisé pour remédier aux conséquences désastreuses d’un phénomène imprévu qui, en quelques heures, a semé le deuil, le désarroi des personnes et la dévastation des biens. La bonne volonté de chacun ne fait aucun doute dans cet instant d’intense émotion. Puis le suivi s’organise, s’enlise, se paralyse dans l’inertie ou la lenteur administrative et le penchant de plus en plus marqué de notre société à vivre chacun pour soi ! Le pire est que l’intérêt du département et des citoyens épargnés par l’épreuve est de jeter un voile pudique sur des situations dérangeantes qui ne donnent pas une bonne image du “bien-être” si réputé de la Côte d’Azur… Il y a des paradis sur terre où la misère humaine est indécente mais, la presse et les médias ont beau chanter à tous vents l’air de ”Madame la Marquise”, la réalité nous rattrape. C’est le député lui-même de la circonscription sinistrée de la Basse Vallée de l’Argens qui authentifie le constat : “Dix mois se sont écoulés depuis cette catastrophe et de nombreuses personnes ou entreprises vivent sous l’apparence illusoire d’un retour à la vie normale. L’habitat n’est pas réparé, les indemnisations sont loin de couvrir la valeur des sinistres et de nombreuses entreprises sont en grande difficulté”. VIVA s’est évertuée à comprendre les règles d’un nouveau "Scrabble", des mots et des sigles absconds ignorés du dictionnaire. En vrac : catnat, calamagri, vigicrue, comag, CAD, CCAS, FISAP, DIRECCT, MOUS, SAFER, DGE, PLU, PAPI, PPRI, SEVE, SIAN, SIACIA et ASA, DDTM (qui remplace la familière DDE !), COD, MAO, SDIS et DICRIM, ANTARES, SAIP, STOGAZ, COPIL, CAL, API et PCS,…dur, dur et j’en passe ! Hélas, ce jargon, théoriquement porteur d’autant de solutions que de mots, empile les obstacles, obscurcit le paysage et noie le profane dans les méandres d’une gestion de crise qui divague. Ce jeu n’est pas une marelle qui conduit au Ciel, c’est un parcours du combattant qui s’achève dans un édredon ! Personne n’a la solution d’un problème, personne n’est responsable, ce qui laisse le Maire de Fréjus libre de dire n’importe quoi devant une caméra nationale : “…il ne faut pas me demander l’impossible… Il ne faut pas aller s’installer dans les zones inondables, savoir qu’on encourt des risques majeurs et forts et puis après…” ! Un sinistré lui rétorque : “Est-ce les gens qui sont allés s’installer dans une zone inondable, ou est-ce la zone qui est devenue inondable ?” Car, faut-il le rappeler, les petits débordements de l’Argens sont fréquents et naturels dans le delta d’un fleuve côtier mais jamais (à l’exception de la rupture historique du barrage de Malpasset !) la mémoire d’un vivant n’avait connu crue d’une telle violence et d’une telle ampleur. Et le même fréjussien ajoute :” Il faut se rappeler que l’eau est montée de 0 à 2.5m en ¾ d’heure et en pleine nuit. Oui, Monsieur le Maire, les gens étaient réfugiés sur le toit de leur maison… d’autres n’ont pas réussi à monter sur leur toit et ont passé la nuit accrochés à un poteau téléphonique, avec le seul espoir que quelqu’un finisse par les repêcher avant qu’ils n’aient plus la force de maintenir leur fils de 18 mois hors de l’eau… Non, Monsieur le Maire, personne n’est passé les prévenir, ni eux ni beaucoup d’autres qui ont cru leur dernière heure arrivée”. Et le concert de protestations soulevé par les propos du Maire est rythmé par l’exclamation d’un autre sinistré : Etant propriétaires depuis une trentaine d'années, nos actes d'achat ont été faits dans les règles administratives et de ce fait entérinés par la Préfecture et la Mairie (droit de préemption non utilisé par l'administration)… Quand on a passé 5 heures avec sa famille dans un arbre des propos pareils nous révoltent“ ! VIVA - association de défense des intérêts moraux et matériels des sinistrés - a établi, non sans peine, un climat de confiance avec toutes les municipalités et particulièrement celle de Fréjus qui a associé ses représentants à un “Comité de suivi” tardif, installé en Mairie en octobre. Réuni le 30 novembre et le 1er février, il est programmé de le réunir à nouveau “dès qu’une avancée concrète sera effective durant la période de 18 mois“. A la mi-avril, la situation apparaît donc frappée de torpeur… Malgré tout, chacun doit éviter la cassure entre les élus et les sinistrés. On voit en effet où a conduit, à la Faute-sur-Mer, la rancune entre les habitants et leur municipalité. VIVA n’a pas vocation de Chef d’orchestre, battant la mesure des doléances et corrigeant les fausses notes. ”En revanche, comme l’écrit une haute personnalité politique de Fréjus, VIVA est tout à fait dans son rôle pour répondre à ces interrogations” :il veut dire ” le comportement verbal du Maire et les mesures à prendre pour faire face au danger d’inondation de la Vallée de l’Argens”. Des chiffres ? On en a beaucoup avancés : d’abord les dons généreux de la Croix Rouge, de l’abbé Pierre, de la Fondation de France, du Crédit Agricole, du Lions et du Rotary, des associations d’artistes, de boulistes ou de pêcheurs à la ligne et jusqu’à “l’Omelette géante ”, etc…. qui ont fait des petites collectes de solidarité. Mais, à une toute autre échelle, se situe l’effort financier de l’Etat, pour répondre à la crise et soutenir les collectivités locales et le monde économique : il s’élève à plus de 46 Millions d’Euros ! Lorsqu’on apprend de voie officielle que, là-dessus, 5,84 millions ont été dépensés pour rembourser les opérations de secours (héliportages, moyens militaires, sapeurs-pompiers, CRS, sécurité civile, gendarmerie), 28,2 millions en faveur des collectivités locales et 12 millions pour le monde économique, que reste-t-il pour réparer les dommages des sinistrés ? Les équipements publics ont subi de lourds dégâts. Des travaux non négligeables ont été ordonnés en urgence pour rétablir les chaussées, les VRD (encore un sigle !), l’eau, l’électricité, le téléphone, les stations d’épuration, etc… C’est considérable et on se garderait de le méconnaître ! Ces travaux se poursuivent avec les moyens disponibles, sans doute insuffisants puisque, à titre d’exemple, la DDTM (on connaît maintenant !) est impuissante, depuis la catastrophe, à dégager dans la chaîne des responsabilités les moyens de rétablir en amont de la Nartuby le pont d’accès d’un particulier à sa maison isolée ! S’agissant des préjudices causés aux victimes, les pertes en vies humaines comptent en premier plan : rien n’effacera les deuils dans les familles qui s’interrogeront toujours sur le caractère imprévu et l’absence de mise en œuvre de Plans de Prévention et de Plans de Sauvegarde en temps réel. Ils en viendront à demander à la Justice de conduire une instruction pour faire la lumière. Rien n’effacera non plus les peurs et les angoisses endurées chez ceux qui, pour les leurs et pour eux, ont vu la mort de près. Ces images, cette eau puante et glacée dont la vague vous bouscule et parfois vous emporte, ces heures suspendues à l’attente d’un hélitreuillage ou d’un bateau qui tarde à vous repérer… ce sont là des cauchemars qui hantent les nuits des plus courageux, qui engendrent encore des troubles de santé graves à la moindre alerte venue du ciel. Les personnes n’acceptent pas l’idée d’une simple fatalité.

* En dix mois, l’Etat et les Collectivités territoriales ont largement eu le temps de faire procéder aux enquêtes publiques naturellement prescrites en pareille circonstance :

Ces précieux éléments d’analyse d’une catastrophe qui a surpris tous les niveaux de responsabilité, provoqué des réactions improvisées et installé durablement une situation critique sur tout un grand bassin versant, soulèvent des questions qui appellent des réponses :

On pourrait résumer ces attentes par cette demande simpliste : Plus de transparence, de cohérence et de finances !Certaines familles endeuillées vont demander des comptes par voie judiciaire pour "mise en danger de la vie d'autrui” (cf. La Faute-sur-Mer). Pour VIVA, avant que la Justice ne s'empare de ces questionnements légitimes, il existe une voie de recours citoyenne, dont on peut s'étonner qu'elle n'ait pas encore été ouverte comme pour la tempête Xynthia. Après de longues démarches préalables pour s’assurer de la faisabilité d’une telle action, VIVA a obtenu de M. le député Georges GINESTA qu'il prenne l'initiative de demander à M. le Président de l'Assemblée Nationale la création d'une MISSION d'INFORMATION PARLEMENTAIRE pour faire toute la lumière sur les zones d'ombres que les sinistrés sont en droit de vouloir éclairer. La question a été bien posée par M. GINESTA : ” La violence et l’ampleur des inondations des 15 et 16 juin 2010 qui a dévasté l’Est du Département du Var, à proximité du bassin versant de la Rivière Argens, et leur caractère meurtrier en font un événement national…Comme pour la tempête Xynthia, seule une Mission d’Information Parlementaire aura la compétence et les moyens de conduire les investigations qui s’imposent et d’en déduire les préconisations…”. La procédure est engagée et l'on espère que M. Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée Nationale, fera droit à cette requête. Faut-il encore que plusieurs députés se portent volontaires pour participer (34 en Vendée !). La mission, si elle est composée, doit refléter le paysage politique de l’Assemblée Nationale. Les députés du Var, en première ligne, mais tous les députés de France qui se sentent interpellés par l’épreuve de citoyens locaux, qui pourraient bien être un jour leurs propres électeurs, car les changements climatiques affectent plus ou moins toutes les régions. Plusieurs adhérents extra-territoriaux de VIVA, touristes saisonniers de longue date et très attachés à notre région, ont aussitôt proposé de saisir leurs propres députés pour les inviter à manifester leur intérêt pour cette enquête parlementaire. A une toute petite échelle, on vit dans ce microcosme varois, tous les problèmes des hommes en lutte contre les forces toutes puissantes de la Nature… Nous sommes tous des japonais, citoyens du Monde ! Ne dépensons pas nos forces dans l’usage désordonné des armes mais pour la Solidarité entre tous. |

|||||||||||||

Mars 2011 : La vague à l’âme…Edito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon Non, c’est plus que du “vague à l’âme” qui envahit les sinistrés, neuf mois après les terribles inondations des 15 et 16 juin 2010 dans le bassin versant de l’Argens. C’est que toute leur vie reste bouleversée par le deuil et le chagrin des vies perdues, par la frayeur qui remonte sans cesse en cauchemars de ceux qui ont vu la mort en face - la leur et celle de leurs proches -, par les pertes irréparables de leurs biens, de leur outil de travail, de leur emploi, souvent de leur santé ! Ces populations éprouvées se trouvent sur tout le parcours des trombes d’eau abattues en pluies torrentielles sur la Dracénie, où elles ont été aussitôt si violentes que toute l’attention des sauveteurs et des médias s’y est tout naturellement concentrée. Dès l’après-midi du 15 juin, les dérives de voitures en plein cœur de Draguignan étaient si spectaculaires, les rues inondées et les chaussées éventrées si impressionnantes, les secours extrêmes aux noyés si émouvants que les reportages ont diffusé partout ces images, gravées dans les esprits comme seuls témoignages de cette catastrophe, hors de toute vision globale. Même le Président de la République, venu manifester son intérêt aux victimes, n’a pas dépassé les limites de la Dracénie ! A l’évidence, la violence tout à fait inhabituelle de ce phénomène et l’effet de surprise collective ont été si aveuglants que personne n’a semblé s’interroger alors sur le devenir de ces flots déchaînés qui s’écouleraient nécessairement vers l’aval… On ne pouvait quand même pas imaginer que la Nartuby rentrerait sagement dans le lit de l’Argens pour évacuer paisiblement tous ces débordements vers la mer ! Tout montre cependant que personne, en poste de commandement, n’a envisagé sous cet angle le drame qui s’engageait sous les regards ébahis des habitants et des caméras ! Même les pouvoirs publics, submergés, n’ont pas vu là une question prioritaire pour donner l’alerte. Les Maires des 4 communes de la basse vallée de l’Argens sont unanimes : On ne les a pas alertés, aucune alerte rouge, aucun ordre d’évacuation n’ont été déclenchés en temps utile. Pourquoi, s’ils avaient reçu l’ordre d’évacuer, ne l’auraient-ils pas transmis et fait exécuter ? Le Communiqué de Presse de la Préfecture du 14/12/2010 indique que, dès le 15 juin à 10h30 - soit le matin qui a précédé le déferlement de l'eau à Draguignan - un Centre opérationnel départemental (COD) a été installé à la Préfecture du Var. Dans ces conditions, comment expliquer pourquoi la basse vallée de l'Argens n'a pas été informée des événements de la soirée du 15 juin à Draguignan ? De quelles informations ce COD disposait-il ? Quelles instructions avait-il reçues ? De quel pouvoir d’initiative et de décision d’urgence pouvait-il user en cas de dysfonctionnement des systèmes de communications ? Puisque le constat figurant dans ce Rapport de l’Inspection interministérielle établit que “le manque de relations entre les communes a interdit toute information de l’amont vers l’aval“, le retour d’expérience ne pourrait-il pas permettre aujourd’hui de cibler ces dysfonctionnements et suggérer comment y remédier à l’avenir ? Un constat aussi inquiétant, au XXIe siècle, laisse planer une interrogation permanente. Ce dont témoignent aujourd’hui tous les sinistrés situés entre le Muy - confluent de l’Argens et de la Nartuby - et l’embouchure de l’Argens, c’est de l’effet de surprise, de la montée brutale des eaux dans la plaine et de la violence de la vague qui les a saisis, pour la plupart en plein sommeil, dans la nuit du 16 juin, après minuit. Oui, ils ont bien tous en commun “la vague à l’âme”, cette vague meurtrière, haute, froide, sale et puante qui a failli les entraîner tous dans la mort. Ils sont restés des heures, souvent dans l’eau jusqu’aux épaules, accrochés dans les arbres ou hissés sur des abris de fortune, guettant dans la nuit des secours qui n’ont pu arriver qu’au petit jour. C’est cela le témoignage des survivants de cette catastrophe qui sont toujours submergés d’émotion lorsqu’ils racontent… l’inimaginable !

“Pourquoi, répète-t-on dans la plaine de l’Argens, ne nous a-t-on pas mis en garde, transmis l’alerte depuis les villes de l’amont où le drame se déroulait depuis la veille” ? Les experts de l’Etat signalent à peine cet incompréhensible dysfonctionnement des systèmes d’alerte et tentent d’en gommer les inacceptables conséquences en saluant, certes à juste titre, l’efficace mise en œuvre de très gros moyens de secours aux victimes dispersées dans la plaine : "les moyens engagés ont permis de sauver 2.450 personnes dont 1.100 sauvetages au sol et 1.350 sauvetages aériens, 300 personnes ayant évité une mort certaine,disent ces experts : Secours efficaces mais tardifs ! Mais un peu d’anticipation, une alerte opportunément donnée et une procédure d’évacuation organisée auraient eu les mêmes effets, auraient épargné tout décès dans la plaine et préservé une bonne partie des biens, surtout ceux qui ne se rachètent pas, qui ont une valeur immatérielle si précieuse, comme photos et souvenirs de famille. Bien des douleurs aussi auraient été évitées : Ces hommes, femmes, enfants et personnes âgées, délaissés plusieurs heures à cause de la nuit noire et de la violence des eaux, ont vu les secours s’organiser, les hélitreuillages se succéder jusqu’à ce que vienne enfin leur tour, souvent au seuil de l’abandon. Combien se sont retrouvés transportés d’urgence en réanlmation à peine descendus de l’hélicoptère ? Combien ont erré en pyjamas ou avec un simple vêtement détrempé dans les salles d’accueil de fortune, perdus dans une foule inconnue, cherchant les leurs, au milieu d’une distribution improvisée de vêtements secs et de boissons chaudes ? Les assureurs - dont le zèle ne mérite pas que des éloges et qui ont révisé leurs prévisions d’indemnisations à la baisse (750 millions au lieu d’1 milliard d’Euro !) - auraient sans doute apprécié que les véhicules soient mis en lieux sûrs et les meubles des rez-de-chaussée montés en hâte à l’étage pour avoir à constater des dégâts matériels atténués. Rappelons pour mémoire que tous les dégâts n’ont pas donné lieu à indemnisation car exclus des prises en charge en cas de catastrophe naturelle. Il est vrai que l’Etat se retrouve encore grand gagnant de cette “catastrophe naturelle”, à travers l’impôt prélevé sur les indemnisations d’assurances, puisqu’elles doivent être déclarées au fisc par les entreprises sinistrées comme des “produits exceptionnels“, imposables à 33,13% ! On croit rêver ! Elle s’est produite inopinément. Les pouvoirs publics ont-ils exercé tous leurs devoirs de prévention, en veillant précédemment aux aménagements territoriaux impactant le régime des cours d’eau, et leurs devoirs de protection des personnes et des biens par des mesures de prévision, d’alerte et d’évacuation opportunes ? Ce sont des questions légitimes et le fait de les formuler ne repose sur aucun présupposé malveillant. Les réponses sont en revanche nécessaires pour sortir des affirmations sans preuve et de conclusions simplistes et déresponsabilisantes. De bonne foi, des agents très sérieux des services de l’Etat affirment encore que l’épisode dramatique qui a dévasté les abords de la Nartuby et de l’Argens ne s’est manifesté nulle part avec la violence d’une vague : Des mesures précises (et même une modélisation des surdébits de la Nartuby dans ses gorges) démontrent scientifiquement, disent-ils, qu’un effondrement de la montagne formant un barrage haut de plusieurs mètres n’aurait pas provoqué de vague en aval… De là à extrapoler jusque sur le cours de l’Argens pour nier la réalité de la vague qui, aux dires de tous les témoins, a ravagé la plaine, il y a un pas à ne pas franchir. Hélas, vu de Draguignan, le caractère très particulier de la crue de l’Argens dans son delta est difficile à appréhender. Une enquête complète s’impose. Elle devra aussi faire apparaître clairement tous les impacts psychologiques et humains de ce tragique événement sur la vie des gens paisiblement installés dans la plaine de l’Argens. Toutes les catégories sociales et professionnelles y sont représentées et puisqu’il s’agit, dit-on, d’un phénomène exceptionnel et imprévisible, deux préoccupations doivent interpeller les pouvoirs publics :

“On demande pas la lune” ! La très belle chanson, reprise en 2011 pour les Restos du Cœur de Coluche par une foule d’artistes de toutes tendances, dit magnifiquement que “comme le ciel n’avait pas fière allure”… “il ne suffit pas de rêver”… “Il faut des milliers d’Enfoirés”… : Comprenons que, devant toutes les détresses injustes, c’est à la Solidarité Nationale de prendre la situation à bras le corps et d’en assumer toutes les conséquences, en veillant à la mise en oeuvre de toutes les garanties de la loi et des assurances et en compensant leurs manques ou leurs insuffisances par des financements exceptionnels de l’Etat, des Collectivités et des Fonds humanitaires, en toute transparence. La VAGUE n’a pas fait de distinction entre les plus démunis et les plus aisés. Tout le tissu économique et social local est affecté :

Ces objectifs ne s’atteindront que solidairement et par une action volontariste des pouvoirs publics. Ceux-ci en ont déjà fait preuve mais doivent instituer, sur ces problèmes, une parfaite cohérence de leurs actions et de leurs financements. Comme pour s’assurer d’un produit de qualité, il faut appliquer à ces actions une totale exigence de traçabilité et de tranparence. |

|||||||||||||

Février 2011 : La politique autrement...

|

|||||||||||||

LETTRE OUVERTE

Quels seront les nouveaux Conseillers généraux ? VIVA, dans nos cantons sinistrés regroupe toutes les sensibilités et n’attend de chaque candidat qu’un engagement identique : unir toutes les énergies, sans esprit partisan, pour donner un avenir à la Basse Vallée de l’Argens. Au huitième mois d’une épreuve dont ils ne voient pas la fin, les inondés de juin vivent dans la crainte de deux événements dévastateurs :

L’Inspection interministérielle ayant pointé que “ le manque de relation entre les communes a interdit toute information de l’amont vers l’aval ” et qu’un “ Plan d’Aménagement et de Prévention des Inondations ”, construit en commun, est indispensable, VIVA vous demande si, lorsque vous serez élu(e), vous soutiendrez ses propositions pour une cohérence opérationnelle : 1. Au niveau local et territorial :

2. Au niveau du Parlement :

3. Pour l’habitat et les implantations en zone inondable :

4. Pour les exploitations agricoles :

5. Pour l’industrie touristique :

VIVA compte sur votre soutien à ces propositions et sur vos suggestions. Votre réponse sera diffusée sur son site internet. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à notre sincère considération.

|

|||||||||||

Janvier 2011 : Indignez-vous !

Edito du secrétaire général, Dr Louis Reymondon

Un Homme d’Etat du XXe siècle a conduit son peuple à l’émancipation avec ce message :

” îl n’y a pas de biens plus précieux que l’indépendance et la liberté”

L’indépendance ?

Il est juste d’attribuer les avancées significatives de VIVA, depuis sa création, au respect de ses fondamentaux statutaires :

- L’association est libre et indépendante de tout groupe de pression et se tient à l’écart de toute participation politique et confessionnelle.

- Elle peut établir des partenariats d’intérêt mutuel avec toute organisation, fondation, association, syndicat, organisme public ou privé ou acteur individuel oeuvrant dans le sens de ses objectifs.

- Elle s’appuie sur les collectivités locales et territoriales et les compétences administratives, juridiques et techniques de leurs services dans la recherche de solutions et la mise en œuvre d’actions d’intérêt général et au cas par cas.

Sur tous les sujets, à tous les niveaux, entre tous les acteurs de la vie politique, sociale et économique de notre toute petite région de France sinistrée en juin 2010, un travail d’équipe, dans le respect mutuel, est la condition d’une réparation complète et juste des dommages.

Certes, on ne réparera jamais tout et les victimes de la catastrophe, comme après Malpasset, n’oublieront jamais. Mais, à notre échelle, les moyens existent et ne seront efficaces que s’ils sont mis en œuvre avec cohérence et coopération. Dans une persévérante continuité aussi ! Ce n’est quand même pas la malheureuse Australie avec, dit-on, des terres inondées plus étendues que l’Allemagne et la France entières réunies !

Hélas, notre Basse Vallée de l’Argens - ce microcosme qui entoure les rives de l’Argens et de la Nartuby - est affectée de tous les dysfonctionnements de la société française d’aujourd’hui. Les deux plus nocifs sont ici :

- L’absence de cohérence entre les acteurs institutionnels, qui les déresponsabilise.

- La primauté du pouvoir de l’argent, qui étrangle l’initiative citoyenne.

Le premier défaut de cette société est en effet qu’elle s’avère étreinte par le carcan d’une Administration (non pas “décentralisée” mais ”déboussolée” !) qui empile les règlements inappliqués (parce que souvent inadaptés et inapplicables) au sein d’un enchevêtrement de compétences superposées, sans liens hiérarchiques, dont résulte une dilution des responsabilités et un penchant naturel à se défausser et à se justifier (“c’est pas moi c’est l’autre” !). Chaque responsable se heurte à cette organisation administrative si imparfaite que tous les Gouvernements disent projeter de la réformer. Non pas que les lois et réglementations ne soient pas nécessaires, elles sont les fondements de la démocratie, mais l’exercice de cette démocratie (le gouvernement du peuple par le peuple !) est ligoté par des liens corrompus du fait qu’en temps normal les élus de tous bords se sentent moins préoccupés par leurs administrés que par leurs électeurs.

Seulement voilà : par sa violence, en juin dernier, la crue de l’Argens a changé la donne :